Коровий разведчик

![]() / Культура / Леонид Бородин

/ Культура / Леонид Бородин

Он не пришел и не приехал — он прибыл! На машине ГАЗ-67, что с двумя ведущими и деревянной кабиной темно-зеленого цвета, с большими фарами «нарастопырку» — глаза на месте ушей — взяли и переставили для особости. Одно такое чудилище на весь район у председателя колхоза Остапа Чупрака, хохла из Полтавщины, заброшенного в зауральскую деревню партийной волей.

Сперва из машины выгрузился сам Чупрак пузом вперед, фуражкой вслед, и только потом то ли выпрыгнул, то ли спрыгнул он... В те, послевоенные годы, кого можно было удивить бравостью вида, звоном металла на груди, голосом зычным, да выправкой отменной? Вроде бы никого. Но удивлялись, дивились каждому неискалеченному, каждому, потому что по воле войны — то без руки, то без ноги, то с простреленной грудью, то вообще не жилец — такие все больше мужики возвращались в деревню Туманиху, что на правом, низинном берегу реки Сутоми была отстроена еще при царях Горохах людьми старой веры. Темноту религиозную вытравили, людей выправили, как тому советская власть учит, но вот с туманами что поделаешь? Наползали они, серые туманы, на деревню всякое Божье утро клубами и пластами, да так плотно, что отчаянный петушиный крик едва прорывался до людских ушей — не только глазам, но и ушам были влиятельны сутомьские туманы. Приезжавший еще до войны специалист по всяким природным чудесам даже доклад после делал в избе-читальне, что, мол, такова тут «роза ветров», что староверцы нарочно выбрали для поселения сие гнилое, но 354 дня скрытное место, что до скончания веков будут стекаться сюда туманы, отстаиваться и лишь к полудням тихо гибнуть в лугах, оставляя после себя сырость и прохладу. Что перенести бы деревню десятком километров выше по течению. Ишь ты! Перенести! А травы! А молоко, из которого, как шепотком говаривали, чуть ли не для Кремля продукты изготавливают и самолетами доставляют из области в Москву. За этим молоком одна на весь район бетонная дорога, и за дорогой той человек на окладе наблюдает. Оклад — что клад, лето ль, зима, ежемесячно — срок подошел — и на тебе хрустящие в руки пачкой! Здоровый мужик с бабой неработающей в специально построенном бараке всю войну просидел на «броне», детей в районе в интернате содержал — не по-людски, конечно, но, значит, так надо. Как по всей России, в четыре утра спешили доярки на ферму, как по всей России, в шестом часу пастухи выгоняли стадо в луга, но, как нигде в России, не были туманихинские пастухи уверены, что и завтра тоже выйдут на работу, потому что имели преподлейшее свойство ихние коровы: какие только наизвончайшие боталы ни привязывали им на шеи, терялись в тумане и пропадали. А находились уже кучей костей, да черепом обглоданным. Потерявший корову, сотворительницу особого молока, пастух успевал по-человечески проститься с семьей и сельчанами, потому что раньше другого полудня за ним приехать не могли, туманы не пропускали, так что и на похмелку имел время, и на баньку неспешную, и на завещальные слова вопящей семье. В войну откуда набраться пастухов-мужиков? Мальчишки вершили пастушение, но чтоб не младше шестнадцати, чтоб увозу могли подлежать соответственно закону. Но были в районе судьи людьми добрыми. Давали сроку не больше того, что до призыву оставалось, мог парень в деревню заскочить и с семьей проститься, прежде чем на войну отправиться. Когда мальчишки в деревне перевелись, решено было миром, что пастушить должны вдовы бездетные, их к концу войны уже скопилось. Зато и хищников развелось в затуманинских лесах неслыханно, дважды в лето приезжали с району отстрельщики, совместно с деревенскими устраивали войну волкам и медведям, и был прок, да малый. Когда война кончилась, когда хохла Чупрака на председателя прислали, поклялся он пред бабьим населением, что более никого увозить за коров не будут, что решит он проклятую коровью задачу ребром, а поголовье увеличит согласно партийной линии и международному положению. Вот и прибыл тогда в деревню Туманиху он — Федор Красников на председательском чудилище с фарами нарастопырку, чтоб туман сподручнее прошибать, прибыл в солнечный июньский полдень и явился народу во всей красе: блестящие черные хромовые сапоги и блестящий черный чуб из-под фуражки, а промеж этим — черные глазища и черные усы, два ряда медалей на одной груди и два ордена на другой, ремень офицерский с блестящей пряжкой, вещмешок на левом плече, винтовка на правом. Непострелянного солдата с пострелянным не спутаешь, бравость у него спокойная, и ноги по-особому ходят, и руки иначе отмахиваются, и в глазах чисто, и в голосе густо. По всей стране, может, и много было таких везунчиков, но в Туманихе первый объявился. Сбежавшиеся к бригадирской избе бабы, девки и мальчишки и приковылявшие мужики солдаты стояли вполукруг молча и слушали речь председателя, из чего поняли, что привез он, председатель, в деревню нужнейшего человека, стрелка и разведчика, который — что в тумане, что без — любую, самую блудливую корову отыщет по свежеследу, а с хищниками поведет войну на полное истребление. Отдышавшись пузом, Чупрак объявил, что определяет жить разведчика Федора Красникова ко вдове Марье Никитиной по причине ее бездетности и удобства доморасположения — третий дом от бригадирского... Все, как один, туманихинцы повернули головы в сторону ее, счастливой избранницы председателя, и если у какой иной вдовушки и накрутилась на глаза завистливая слеза, зла в слезе не было, потому что справедлив был выбор председателя: мало что самая красивая в сути еще девка в деревне, но и блюла себя с сорок второго после похоронки на мужа — не чета иным, слабым да отчаявшимся. Ни один из приезжавших с району стрелков, что у Марьи останавливались, даже по пьянке ничем этим самым похвастаться не мог. И пусть причина Марьиной строгости была в том, что похоронке не верила, так что ж, другие тоже не верили, да позволяли... Так что награда Марье Никитиной деревней была признана, и когда она, не опустив головы, вела сквозь строй к своему дому красавца солдата, деревня смотрела ей вслед добро и сочувственно.

Что первой же ночью легли они в одну постель, никого из туманихинцев не удивило, ни у кого не вызвало осуждения. Но с нетерпением ждали поглядок, то есть обязана была Марья вскорости устроить вечеринку, без которой — не порядок, как бы не по закону сход, хотя бы и с председательского указу. Сельсовета в деревне не было, да и какой сельсовет в таком деле помощь! Поглядки — главней. Лишь на пятый день по приезде красавца, коровьего разведчика, объявила Марья о поглядках. Во дворе Марьиного пятистенка расставлены были столы казенного изготовления и самодельные, лавки стащены свои и соседские, питие и закуска выставлены с запасом, и с пяти часов потянулась деревня к Марьиному дому, к шести прибыл и председатель Чупрак, который и открыл вечеринку торжественной речью о международном положении, как положено: про суд над фашистскими палачами, где их всех, гадов, развесили по сучьям; про японцев, которым наконец накостыляли за все их прежние пакости; про американцев — чегой-то им неймется, духарятся и выпендриваются, после драки кулаками машут, шалопутные. Ну, и о своем, о нашем обо всем резонно было сказано. И лишь потом о главном — чтоб прижился в колхозе новый нужный человек, чтоб любили его и жаловали, как положено, — и тут на Марью взгляд многозначительный и поощрительный... Хоть и председатель, а все ж не сельсовет, «мир да любовь» говорить права нет, то человечьи глаза скажут, что всего главней. После первых заглотов скучковались мужики отдельно, бабы отдельно. У первых разговор об ихнем, о фронтовом: где воевал, докуда дошел, где подстрелили... Бабы и девки, пошептавшись, песни затянули. Сперва свои, местные, потом те, что за войну. Мужики примолкли, когда Марья чистым, тихим голоском затянула любимую: «Не то в Кубинске, не то в Рязани, не ложилися девушки спать, много варежек теплых связали, чтоб на фронт их в подарок послать...». И верно ведь, напосылались, чего только не посылали. А сколько трав всяких лекарственных насобирали по гадючьим болотам за четыре года, сколько по веснам почек березовых ободрали, сколько ягод лесных насдавали... «Получил командир батареи, командир молодой-молодой, что так ласково тепленько греют...», - от мужиков к бабам по скамье переполз дедок Иван Фролов с гармошкой и подыгрывать стал не шибко в лад. Бывший деревенский гармонист сидел рядом с героем вечеринки Федором Красниковым и ревниво пошевеливал левой полоктевой культей. После других заглотов председатель гаркнул свое: «Распрягайте, хлопцы, коней!», и тут уже все заорали во всю хмельную мочь и проорали от первого до последнего куплета на одном дыхании. И тут вдруг, тряхнув медалями, махнул через лавки Федор, подсел к деду Фролову и спросил громко: — А можешь, дед, мне песню подыграть, какую скажу? Дед виновато задвигал плечами, заморгал красными веками. — Если слыхивал, милок, так оно можно... — Песня «Гоп со смыком» называется. — Гоп со с чем? — отчего-то испуганно переспросил дед. — Я знаю! — сказал тот, с культей. — Во! — обрадовался дед. — Артемка, он все знает, он лихой... Только... — Сыграем! — еще громче крикнул покалеченный войной бывший деревенский гармонист Артемка. — Ты, дед, будешь мне меха тянуть, а я правой... А без басов обойдемся. Пустяковая музыка-то! Видно, не зря встревожилась Марья, что-то поменялось в лице постояльца-полюбовника, нет, не нахмурился Федор, но будто лицом одеревенел, сидел на скамье прямо, шею вытянул, чумно глядя, как копошатся-устраиваются с гармонью Фролов и Артемка. Наконец запиликали. Сперва не пойми что. А потом, значит, то, что надо, потому что Федор вздрогнул и как-то не по-человечьи оскалился. — Гоп со смыком — это буду я! Да, да! Так? — обрадованный, что получается, спросил Артемка. — Не так! — отрезал Федор. — Петь я буду, а ты играй! Голос у Федора оказался басистый, и первый куплет, вроде бы ничего особенного, ну, про какой-то город, в котором садов много и красивых девушек, а голос Федора с каждым словом будто утробного рыку набирал: «Таня там красавица жила. Да, да! Много пареньков с ума свела. Да, да! Русы косы, точно змеи, Обвивались вокруг шеи, И как роза майская цвела. Да, да!» Это почемутошное «Да, да!» словно гвозди вбивало во что-то живое и приговоренное. «Влюбился в красавицу Таню хороший парень Петя, поженились они и жили ладно. Но... Взяли Петю в армию служить. Да, да! Нашей Тане стало скучно жить. Да, да! Ходит, ходит, все скучает, Все чего-то не хватает. Надо было Петю не любить! Да, да!» Марья свела руки к подбородку и смотрела теперь на Федора грустно и жалостливо. «Вот и война пришла. И немцы в город. И рыжий Фриц стал наведываться к Тане, а Таня поначалу боялась и пряталась. Только Фриц знал свое дело. Перестала Таня тут бояться. Да, да! Стала его слушать и смеяться. Да, да! Может, Фриц ее полюбит, И она богатой будет, В шелк и бархат будет одеваться. Да, да!» Федор уже не пел. Хрипел, ускоряя ритм. Артемка едва поспевал своей правой... «Рыжий Фриц все чаще приходил. Да, да! Шоколад, конфеты приносил. Да, да! И она довольна, рада От конфет и шоколада, От того, что Фриц ее любил. Да, да! Но всякому сволочизму — по заслугам. Разгромили фрицев, освободили город. И вот Петя, боевой солдат, в своем доме, а на коленях перед ним предательница. Нет, не тронули Петю ее подлые слезы, взвел затвор автомата и расстрелял гадину... Да, да!».

То ли охрип Федор, то ли пущего духу набирался, дважды давал проигрыш Артемка, как вдруг Федор набычился весь, глазами — углями черными обвел баб и девок, что напротив, и заорал им в их невинные очи: «Девоньки — продажные скотины! Да, да-а-а! С немцами ложились на перины! Да, да-а-а!» И тут вскочил, враз взлохмаченный, расшвырял скамьи, столы, баб и мужиков и шажищами будто даже вприпрыжку влетел в дом, и только наружная дверь, ватой утепленная, глухо грохотнула и сотрясла дверной переплет. Редко говорящий на своей хохлянской мове председатель Чупрак покачал широкой головой и процедил тихо: — Але... И такэ було... Все смотрели на Марью и будто спрашивали, она же молчала, а в молчании ответ: дескать, знаю, рассказывал, ну да ничего, заживется, ведь молод и здоров... Помолчали, тихо попели, а после снова вышел Федор Красников из избы человек человеком, и веселились, пели, плясали до звезды. Неделю с первым петухом всякое утро уходил Федор «изучать диспозицию», с местностью округтуманихинской знакомился. Возвращался к вечеру, иногда так и не просохший от утренних туманов. А на другой неделе и первый свой подвиг свершил, привел к утру двух отбившихся коров, одна из которых — рекордистка, и быть бы беде... Но вместо беды был почти что праздник, и три вдовы, что тогда пастушили с помощью мальчишек-мальцов, выставили Федору четверть самогону, настоянного на дурных туманихинских травах. Только Федор подношение отверг, отдал обществу со словами, что, мол, трудодни ему с первого дня пишутся, а за что, он еще пока толком и не понял, потому как шастать по лесу — не есть работа, но забава. Стакан, конечно, для порядку, принял и похвалил, а счастливых вдов целовал не по обязанности. Когда потом одного волка оскалистого притащил, через пару дней другого — порядок, а вот когда подводу снарядил за медведем, опять был праздник и уже одним стаканом не обошлось, но не столько от стаканов пришлось Марье оттаскивать Федора, сколько от вдовы-девки хитроглазой Любаши, которая, стыд утратив, кричала вслед Марье, что пора, дескать, Марью раскулачивать, что права нет у Марьи одной владеть таким племенным жеребцом... Благо, сенокосная пора подошла, и Федора подключили к делу. Не по-людски в Туманихе выходили на покосы — с полудня, а не с утра, как по всей крестьянской земле. И для Федора это было к добру, потому что, если по лесам не шастал, к ночи дурел от самогона, а к полудню только и оклёмывался. Тяжкую ошибку совершила Марья, заслоняя Федора от вдов питием. Сначала думать начал. Сядет, нависнет над столом со стаканом в руке и думает, думает, Марьиной ласки не чувствуя, и только розовые жилки над висками туда-сюда, туда-сюда, да желваки под скулами, да кулак на столе... Мужики деревенские приходить перестали. Артемка разве только с дедом Фроловым наведывались иной раз с гармошкой, дед обучился, гармонь растягивая, подыгрывать Артемке басами. Тогда пели они втроем про краснофлотца с разбитой головой и другие печальные песни. Марья тихо плакала в спальне до последнего ухлопа двери, и после не спешила выходить, потому что, оставшись один, Федор снова думал, тяжко вздыхая и покрякивая. Хуже, когда, надумавшись, говорить начал. Посадит Марью напротив, вперит свои черные зраки в ее лоб и сперва тихо требует: — Давай, расскажи мне, для чего я выжил! Для чего, а?! Нет, ты зенки не прячь, смотри на меня! Смотри! Целехонек! Пол России на брюхе проползал в разведках и Польшу всю! И ни царапины! Это для чего ж тогда? Для тебя, что ли, а? Я с самим Рокоссовским водку пил. Ты хоть знаешь, кто такой Рокоссовский? Ни хрена ты не знаешь! На меня смотри, говорю! Широко расставлял руки, как бы показываясь ей во всей своей счастливой целости.

— Для чего ж я такой?! Для коров ваших обосранных? Какие люди гибли по делу и по случаю! Такие люди! А я сберегся. Кроме как от чириев, другой боли не знал! И ведь оставляли меня, уговаривали, так нет же! Ради суки продажной погоны скинул и скорей к ней, падле... Не знал, что падла... А как узнал — поздно! Куда глаза глядят... Тут ваш хохол и подловил меня в буфете железнодорожном. Ну, хохол! Ну, гад! И тебя, дуру, мне подстелил! Ты хоть понимаешь, что он ради международного положения тебя мне подсунул? Марья, сдерживая слезы, качала головой, то ли соглашаясь, то ли нет, и говорила тихо: — Когда б моего Сергуню в сорок втором не того... На что бы мне... Федор смотрел на фотографию Сергуни на стене и хмурился. Обычная деревенская рожа, курносая, лопуховая. Он знал таких, такие нарывались на случайные пули, подрывались на разминированных полях, ломали ноги, спрыгивая с танка, путались в колючей проволоке, отставали в атаках и попадали в штрафбаты как за трусость — Федор разучился жалеть таких, из-за ихней лопуховости иной раз добрые солдаты страдали... А получается, что, будь жив курносый Сергуня, Марья и не позарилась бы... Кого же кому подсунули? И тогда вообще свирепел, царапал вышивную скатерть крепкими своими пальцами и хрипел надсадно: — Фрицы со мной не справились! Фри-цы! А бабы! Кто я есть нынче? Ну, скажи, как моя должность называется, за что трудодни пишут! Коровий разведчик?! — Уважают тебя... — робко отвечала Марья. Федор ошалело мотал головой, скрипел зубами, обычно чуть обвисшие усы его выпрямлялись тогда черными стрелками, а черные брови спадали на самые глаза, и Марья вжималась в стул от страха и жалости. — Не-е-ет! Не возьмете! Не для того Федор Красников, дивизионный разведчик, выжил на войне, чтоб коровьи хвосты ловить! Уйду! И паспорт ваш хохол отдаст мне как миленький! А не то — разнесу по щепкам! Разнесу! Сколько мне годов-то, знаешь? Да с моих годов еще такую жизнь можно отбахать... — Конечно, можно, Федя, — торопливо соглашалась Марья, — ты еще совсем молодой. Только разве ж я держу тебя? Твоя воля... — Моя! Одна моя воля! Захотел — пришел! Захотел — ушел! Имею право! Для чего выжил...

К концу лета поубавилось в туманихинских лугах комаров да мошки всякой, коровы вольней почувствовали себя, и что ни день, то одна, то другая отрывались в туманах от стада и убредали в залуговые леса, выискивая поляны нетоптаных трав. Весть о пропаже коровы приносили пастухи, с пастбищ возвратясь, а это уже, почитай, к вечеру. А к иному вечеру Федор успевал так набраться, что казенная винтовка на плече не держалась, когда уходил в ночь на поиск.

До сентября, до первых заморозков все обходилось — отыскивал, приводил, однажды и матерую волчицу вместе с волчатами притащил и раскидал за калиткой на досмотр и ахи баб и ребятни. Но с первого сентября по районному указу велено было всех мальчишек, что в пасьбе помогали, посадить за парты, чтоб неучами не остались. Подключили в пастуховое дело калек деревенских да инвалидов — иной и бичом щелкнуть, как требуется для коровьего страха, не мог. Заботы Федору прибавлялись, а терпение его к своей пропадающей жизни истощалось вконец. Шарахались люди от темной злобы его, хотя и уважали, как прежде, но шарахались... Однажды в середине сентября как вечером ушел за пропавшей стельной коровой, к утру не вернулся и к полудню не вернулся, и другим вечером — нет Федора. Извелась Марья — ушел ведь, и куска хлеба не взяв, только флягу свою, еще разведческую с самогоном в загрудь сунув. Лишь ранним утром третьего дня, словно недоброе почуяв, выскочила Марья в исподнем на крыльцо и увидела Федора. Сидел на последней ступеньке, обняв винтовку, раскачивался и стонал тихо. Туман в это утро был густущий, с наворотами, уже за калиткой сплошная небыль. Федор, когда к плечу прикоснулась — мокрый сплошь, не дрогнул даже, только раскачиваться перестал и голову поднял. — Не нашел! — ахнула Марья. — Ой, худо! Но Федор вдруг тихо засмеялся, затрясся, к Марье не поворачиваясь. — Чтоб дивизионный разведчик сраную корову не нашел, дура ты, баба! Беги к бригадиру, пусть подводу закладывает! — Пошто подводу-то? — холодела Марья нутром. — Пошто! Пошто! По то, что расстрелял я ее, суку позорную, за дезертирство, и шоб другим неповадно... Через час у крыльца Марьиного дома уже толпа толпилась, а Федор, как ни в чем не бывало, в избе вчерашние щи доедал и не слышал гомона людского. Один советовал, что пусть говорит, будто в темноте корову за медведя принял да стрельнул; другой — что медведи с боталами не ходят, потому не поверят; третий предлагал раньше сбегать да ботало обрезать, потеряла будто. То всё мужичьи советы были. Бабы же просто тихо плакали, только Любашка-соперница висела у Марьи на плече и ревела по-коровьи.

Потом вышел на крыльцо Федор. Вышел таким, каким прибыл в Туманиху в начале лета — солдат солдатом! На левом плече вещмешок, на правом винтовка, гимнастерка под ремнем офицерским, но медали да ордена поснимал, и оттого у всех дыханье вперехват. Тут на диво ветер подул со стороны лугов и давай туман глыбами в речку сбрасывать, вся деревня вмиг как из яйца вылупилась, а солнце, на небе объявившись, солдату по глазам хлестануло, и заслезились глаза не к месту. Федор нахмурился, видно, речь сказать хотел, а со слезами на глазах какая речь... Буркнул торопливо: — Ну, и все... Худом не поминайте... Подошел к Марье, оторвал ее от Любаши, обнял за плечи, и так, обнявшись, вышли они за калитку и пошли по дороге к району. И когда б вновь не заревели бабы, а мужики не загомонили, то могли б услышать с конца деревни голос Федора: «Уходил наш Петя на войну. Да, да! Обнимал любимую жену. Да, да-а-а!..».

Колонка редактора

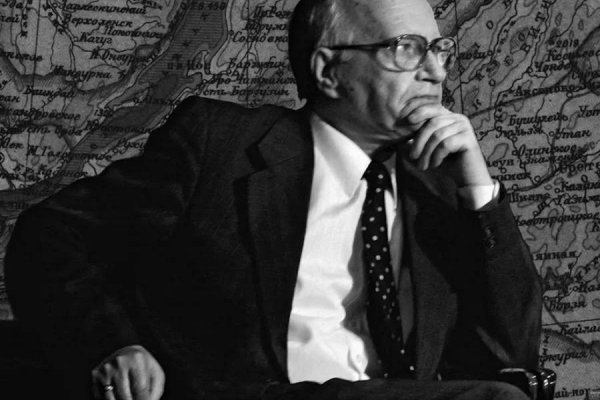

Повесть известного русского прозаика Леонида Бородина, много лет возглавляющего журнал «Москва», «Коровий разведчик», была опубликована в газете «Грань» в 1998 году, в январе, в №4. Он прислал ее на литературный конкурс, который издание начало проводить почти с самого начала выхода в свет. А за шесть лет, к моменту нашего личного знакомства, с газетой уже сотрудничали многие мастера слова со всей страны.

На конкурсе эта работа заняла первое место. Леонид Иванович приезжал в город Раменское на подведение итогов. Несмотря на занятость, писатель провел в нашем городе весь день. Мы общались в редакции, а потом вместе с другими победителями конкурса поехали в нашу Центральную библиотеку, где в торжественной обстановке проходил праздник литературы. По-другому и сказать нельзя. Ведь все мы понимали - не за мизерной денежной премией Леонид Бородин явился, как и все его коллеги по писательскому цеху.

Человека, прошедшего тюремные лагеря, отсидевшего за политические взгляды много лет, интересовали люди, создавшие на пустом месте региональную газету, организовавшие всероссийский конкурс, чего не могли себе позволить в те годы даже крупные московские издания.

Яркая речь Леонида Ивановича и скромность поведения никак не вязались с его статусом руководителя популярного столичного журнала. С нами, молодыми журналистами, он общался как с равными, без поучений и советов как жить. Ненавязчиво он подчеркивал свою, видимо, укоренившуюся мысль о том, что у каждого человека должно быть в жизни, в душе что-то такое стержневое, за что он готов жертвовать собой. И не обязательно это должна быть политика, может этот стержень относиться и к чему-то личному, но он обязательно должен быть. Без этого стержня нет человека, есть просто животное....

Рассказ Леонида Бородина иллюстрировал заслуженный художник из Коломны Михаил Абакумов, тесно сотрудничавший с газетой «Грань» долгие годы.

Иван Ступников, главный редактор газеты «Грань»

Биографическая справка

Леонид Иванович Бородин (14 апреля 1938, Иркутск — 24 ноября 2011, Москва) — русский писатель, поэт и прозаик, публицист.

В 1990 году по приглашению бывшего тогда главным редактором Владимира Крупина Л. Бородин начал работать в редакции литературно-публицистического журнала «Москва». С 1992 по 2008 годы — главный редактор журнала, с сентября 2008 года — его генеральный директор. Преподавал в Литературном институте им. А. М. Горького.

«За творчество, в котором испытания российской жизни переданы с редкой нравственной чистотой и чувством трагизма; за последовательное мужество в поисках правды» в 2003 году Бородину присуждена литературная премия «России верные сыны» им. Александра Невского, а Русская Православная Церковь наградила его орденом Преподобного Сергия Радонежского.

Автор: Леонид Бородин

Возраст: 12+

Всего Комментариев - 0

Для комментирования статьи необходимо авторизоваться на сайте.